|

Juan José |

|

Si un buen manzanilla debe criarse durante al menos cuarenta años en su barrica para poder llegar a consumirse, España parece querer aplicar ese mismo modus operandi para degustar sus mejores óperas. Y aunque no haya permanecido tanto tiempo en la cuba como el Merlin de Albéniz, el Juan José de Sorozábal, que se terminó hacia 1968, tiene en la de hoy su primera interpretación en Madrid (tan sólo dos días después del estreno absoluto en el Donosti natal del compositor). Todavía ahora, veinte años después de su muerte, es comentada la retirada de la obra en plenos ensayos en el Teatro de la Zarzuela en 1979, con un reparto del que formaron parte, entre otros, Tomás Álvarez, Ángeles Chamorro y Enrique del Portal. Sorozábal sostuvo hasta el final que Juan José era la perla de su producción; ahora Madrid ha tenido la oportunidad de juzgarlo por sí mismo.

A la par que un hito en la historia del teatro español, la tragedia de Joaquín Dicenta Juan José (1895) se convierte en un equivalente dramático a la galería de vicios sociales expuesta por Pérez Galdós en sus Episodios nacionales. Su argumento de celos, violencia y asesinato es propulsado por el combustible del paro, el hambre y la pobreza oprimente que envuelve a las clases más desfavorecidas de Madrid. El humilde albañil Juan José pierde su dignidad, su trabajo y finalmente a su mujer Rosa por acción de Paco, su capataz. Aunque quede privado de libertad tras verse obligado a robar por la presión que sobre él ejerce Rosa, se escapará de la cárcel para matar a ésta y a Paco sin que al caer el telón se preocupe por abandonar la escena del crimen. La obra, que quedó olvidada desde el término de la guerra civil por motivos que no es difícil de entender, proporciona, por su ágil acción y su gran intensidad emocional, unas posibilidades para su adaptación operística que Sorozábal sabrá aprovechar en los tres actos reciamente dibujados de su drama lírico popular.

Aunque el modo de emplear el

lenguaje hablado, constantemente entrecortado, nos recuerda a su ópera

más antigua, Adiós a la bohemia, el tratamiento

armónico nos rememora las disonancias de sus zarzuelas de posguerra,

como La eterna canción. La escritura no es de mucho aliento y

se muestra rápida y libre, con momentos de expansión

lírica que son ahogados casi antes de que afloren. Nada es superfluo.

Nada está inflado. Es música ligada al instante, vagamente unida

por una serie de leitmotifs que expresan situaciones o

representan a personajes individuales, y que están dotados de un perfil

instrumental, melódico o rítmico característico. Por

ejemplo, la celestinesca Isidra, tenaz en su insistencia a Rosa para que muerda

el anzuelo, es asociada con un ritmo conductor de carácter marcial de la

cuerda percutida en casi cada una de sus salidas a escena. Únicamente el

desdichado héroe aparece definido con mayor vaguedad. Aunque nunca

llegue al sentimentalismo sus principales intervenciones pueden parecer a

primera vista algo más convencionales y peor enfocadas que la mayor

parte de la partitura.

Aunque el modo de emplear el

lenguaje hablado, constantemente entrecortado, nos recuerda a su ópera

más antigua, Adiós a la bohemia, el tratamiento

armónico nos rememora las disonancias de sus zarzuelas de posguerra,

como La eterna canción. La escritura no es de mucho aliento y

se muestra rápida y libre, con momentos de expansión

lírica que son ahogados casi antes de que afloren. Nada es superfluo.

Nada está inflado. Es música ligada al instante, vagamente unida

por una serie de leitmotifs que expresan situaciones o

representan a personajes individuales, y que están dotados de un perfil

instrumental, melódico o rítmico característico. Por

ejemplo, la celestinesca Isidra, tenaz en su insistencia a Rosa para que muerda

el anzuelo, es asociada con un ritmo conductor de carácter marcial de la

cuerda percutida en casi cada una de sus salidas a escena. Únicamente el

desdichado héroe aparece definido con mayor vaguedad. Aunque nunca

llegue al sentimentalismo sus principales intervenciones pueden parecer a

primera vista algo más convencionales y peor enfocadas que la mayor

parte de la partitura.

Conociendo la obra de Sorozábal resulta lógico que no escaseen los momentos de riesgo: los episodios de imperiosa vulgaridad hacen un sorprendente contrapunto al predominante lenguaje popular pucciniano. Se trata de una partitura con carácter, para nada fácil de predecir. ¡Qué poco previsible resulta para los primerizos el generoso ardor tenoril de Paco! –que, a diferencia del original de Dicenta es redimido, como todo jefe que se precie, de su condena a muerte–. Los malos nunca creen que lo son y Sorozábal muestra aquí la pericia del hombre de teatro experimentado para confiar en el sentido común de su público en lugar de ponerse a pensar por él. La atmósfera ligera y cercana de la prisión en el acto III puede parecer anti-intuitiva pero proporciona el contraste necesario para que el drama progrese y resulte expresiva la penumbra. Hay infinidad de cuidadas intervenciones de la orquesta, entre las que sobresale el toque distante y calmo de una corneta anunciándonos el amargo amanecer que vendrá a suceder a la catástrofe final.

Resulta tentador hablar de un verismo español pero, dado el planteamiento formal y los espartanos medios empleados, el efecto final resulta, a mi juicio, más cercano al expresionismo alemán de mediados de siglo; antes que de una Bohème se trata de un Wozzeck madrileño, aunque a la larga el método es en gran medida el propio del compositor. El acto central, desarrollado en el cuartucho de Rosa y Juan José, tiene enorme carga emocional quedando dominado por una cantilena contrapuntística de la cuerda de dignidad casi sibeliana, una suerte de rondó martirizador que nos evoca el hambre de sus ocupantes. La escena inicial entre Rosa, su dulce amiga Toñuela y la dura de roer Isidra es uno de los momentos más conmovedores de toda la producción de Sorozábal, y pone el énfasis en el sufrimiento noble, algo totalmente novedoso en su obra lírica. El dúo que le sigue entre Rosa y el desdichado Juan José es piedra angular de la ópera y auténtico corazón del drama, con un espíritu de derramamiento de sangre espiritual anticipador del crimen del acto final.

Como sucede con Adiós a la bohemia ésta es una ópera que sólo se puede apreciar en su justa medida tras una escucha atenta y en detalle. El texto está dispuesto con enorme naturalidad y resulta imprescindible saber con precisión qué se dice mientras se canta, algo que no siempre resultó posible en el Auditorio Nacional donde a los cantantes en ocasiones se los comió el sonido exuberante de la Orquesta Sinfónica de Musikene, cuyos miembros, a pesar de su juventud, brillaron por su virtuosismo. Destacamos el impresionante trabajo de los instrumentistas de cuerda, sin perjuicio de las aportaciones solistas de la madera y el metal. José Luis Estellés ha obtenido de su joven equipo una de las mejores orquestas de foso que he escuchado jamás en España, y su contribución al éxito de la noche fue esencial.

Ha tenido también

Juan José mucha suerte con el reparto vocal. Ana

María Sánchez lució esplendorosa las virtudes que

la adornan al encarnar el rol de Rosa, mostrando en la exquisita sutileza de

sus agudos y en sus penetrantes bajos de metálico colorido cuán

maravillosa cantante, en la plenitud de sus facultades, es. Tampoco

desatendió la caracterización psicológica de su personaje:

los virajes desde la desesperación inicial a la hueca

sofisticación final nos provocaron escalofríos. Sánchez

contó con el excelente apoyo en el magnífico acto central de la

más ligera Toñuela de Olatz

Saitúa y de una segura Maite Arruabarrena que

dibujó con precisión la compulsiva practicidad de Isidra. A pesar

de la buena voz de Manuel Lanza, en todo momento delicada y

tersa, pudimos comprobar una cierta tendencia a emitir notas calantes en los

momentos de mayor compromiso vocal. José Luis Sola

obtuvo unos resultados intachables con esa golosina canora que es la parte de

Paco; su nombre es de los que habrá que tener en cuenta en un futuro. El

joven bajo Simón Orfila dio igualmente una excelente

impresión en el rol de Cano (el mentor de nuestro héroe en la

prisión) con una firmeza de tono y una extremada precisión en la

dicción. Contar con Emilio Sánchez en sus dos

pequeñas partes fue un auténtico lujo; tan sólo

Celestino Varela quedó por debajo de lo esperado al

afrontar el papel de Andrés (un Horacio para ese Hamlet que es Juan

José). Las proyecciones de un montaje multimedia que combinaba

imágenes de los barrios bajos del Madrid finisecular con primeros planos

del manuscrito de la ópera y del propio Sorozábal durante su

composición no lograron aportar nada. La partitura resulta

suficientemente elocuente para no necesitar de ese cansino soporte visual.

Ha tenido también

Juan José mucha suerte con el reparto vocal. Ana

María Sánchez lució esplendorosa las virtudes que

la adornan al encarnar el rol de Rosa, mostrando en la exquisita sutileza de

sus agudos y en sus penetrantes bajos de metálico colorido cuán

maravillosa cantante, en la plenitud de sus facultades, es. Tampoco

desatendió la caracterización psicológica de su personaje:

los virajes desde la desesperación inicial a la hueca

sofisticación final nos provocaron escalofríos. Sánchez

contó con el excelente apoyo en el magnífico acto central de la

más ligera Toñuela de Olatz

Saitúa y de una segura Maite Arruabarrena que

dibujó con precisión la compulsiva practicidad de Isidra. A pesar

de la buena voz de Manuel Lanza, en todo momento delicada y

tersa, pudimos comprobar una cierta tendencia a emitir notas calantes en los

momentos de mayor compromiso vocal. José Luis Sola

obtuvo unos resultados intachables con esa golosina canora que es la parte de

Paco; su nombre es de los que habrá que tener en cuenta en un futuro. El

joven bajo Simón Orfila dio igualmente una excelente

impresión en el rol de Cano (el mentor de nuestro héroe en la

prisión) con una firmeza de tono y una extremada precisión en la

dicción. Contar con Emilio Sánchez en sus dos

pequeñas partes fue un auténtico lujo; tan sólo

Celestino Varela quedó por debajo de lo esperado al

afrontar el papel de Andrés (un Horacio para ese Hamlet que es Juan

José). Las proyecciones de un montaje multimedia que combinaba

imágenes de los barrios bajos del Madrid finisecular con primeros planos

del manuscrito de la ópera y del propio Sorozábal durante su

composición no lograron aportar nada. La partitura resulta

suficientemente elocuente para no necesitar de ese cansino soporte visual.

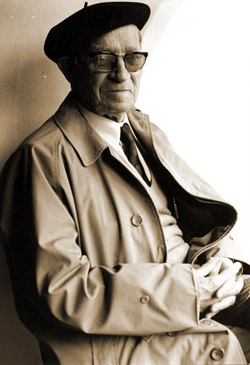

Aunque Juan

José fuera el benjamín de la creación sorozabaliana,

la poca fortuna que rodeó a esta obra ocasionó no pocos

quebraderos de cabeza a su autor durante los últimos años de su

vida. Como desagravio a los mismos hay que entender el gesto de Estellés

que desde el podio de dirección elevó generosamente la partitura

ante el público mientras la pantalla gigante mostraba un retrato del

compositor. Nos sentimos muy privilegiados por haber podido vivir en directo

ese momento tan conmovedor. La obra magna de Pablo Sorozábal por fin se

ha podido escuchar en Madrid y lo ha hecho, además, en excelentes

condiciones. Pero que no quede ni una sombra de duda, la recepción que

el público ha dado a esta ópera no ha sido un simple ejemplo de

succès sentimental sino un reconocimiento sincero ante

el descubrimiento de un tesoro valiosísimo (una ópera

española en tres actos con viabilidad dramática dotada

además de enorme personalidad). Ante la fuerza de su

interpretación creemos que no tendrán que transcurrir otros

cuarenta años para que esta pieza suba, como es justicia, al escenario

del Teatro de la Zarzuela.

Aunque Juan

José fuera el benjamín de la creación sorozabaliana,

la poca fortuna que rodeó a esta obra ocasionó no pocos

quebraderos de cabeza a su autor durante los últimos años de su

vida. Como desagravio a los mismos hay que entender el gesto de Estellés

que desde el podio de dirección elevó generosamente la partitura

ante el público mientras la pantalla gigante mostraba un retrato del

compositor. Nos sentimos muy privilegiados por haber podido vivir en directo

ese momento tan conmovedor. La obra magna de Pablo Sorozábal por fin se

ha podido escuchar en Madrid y lo ha hecho, además, en excelentes

condiciones. Pero que no quede ni una sombra de duda, la recepción que

el público ha dado a esta ópera no ha sido un simple ejemplo de

succès sentimental sino un reconocimiento sincero ante

el descubrimiento de un tesoro valiosísimo (una ópera

española en tres actos con viabilidad dramática dotada

además de enorme personalidad). Ante la fuerza de su

interpretación creemos que no tendrán que transcurrir otros

cuarenta años para que esta pieza suba, como es justicia, al escenario

del Teatro de la Zarzuela.

© Christopher Webber 2009

Traducción española © Ignacio Jassa Haro

2009

Juan José (Pablo

Sorozábal. Texto del compositor, a partir del drama homónimo de

Joaquín Dicenta)

Reparto: Manuel Lanza - Juan José; Ana

María Sánchez - Rosa; Maite Arruabarrena - Isidra; Olatz

Saitúa - Toñuela; Celestino Varela - Andrés; José

Luis Sola - Paco; Simón Orfila - Cano; Alberto Núñez -

Perico, Bebedor; Emilio Sánchez - Tabernero, Presidario; Mario

Cerdá, Íñigo Vilas, Elena Barbé, Consuelo

Garrés, Miren Urbieta - Amigos y amigas; Constantino Romero -

narrador.

Itziar Barredo - maestro repetidor; Ignacio García -

dramatización (con Fernando Carmona); Carlos Fernández Aransay -

asesor musical.

Orquesta Sinfónica de Musikene, José Luis

Estellés (dir. mus.)

![]() In English

In English![]() Pablo

Sorozábal (biography)

Pablo

Sorozábal (biography)![]() zarzuela homepage

zarzuela homepage

2/III/09